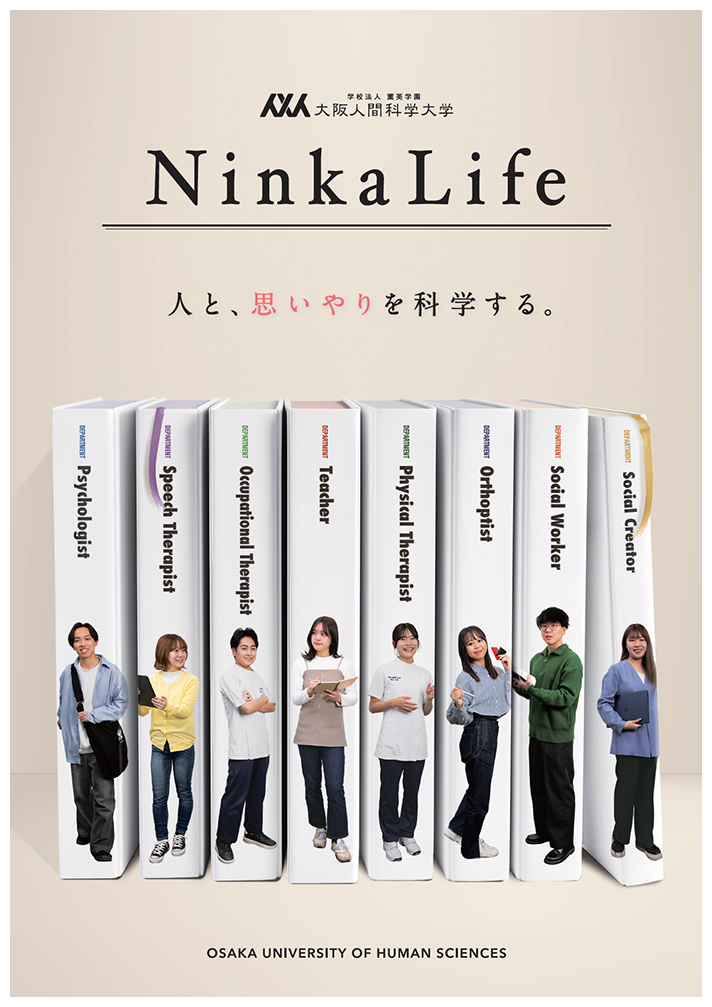

保健医療学部言語聴覚学科

言語聴覚学科からのお知らせ

- 2025.3.31お知らせ【言語聴覚学科】3年生の実習報告会

- 2025.3.28お知らせ【言語聴覚学科】授業で楽器を作ってみました!

- 2025.3.26お知らせ3月8日に大阪府言語聴覚士会学術講演会がありました。

- 2025.3.24お知らせ【言語聴覚学科】NHK朝の連続テレビ小説で言語聴覚士登場!

- 2024.12.2お知らせ【言語聴覚学科】見学実習報告会実施

日常に欠かせない「話す」「聞く」

「食べる」などさまざまな

リハビリテーションの担い手、

言語聴覚士へ

患者さまの心に寄り添い、支援できる言語聴覚士へ。

充実した学習環境の中、現場レベルの知識と技術を習得します。

将来の主な仕事内容

OHSで学ぶ強み

高い国家試験合格率

1年次ではノートやキーワードのまとめ方などのスキルを修得。2年次には基礎、専門科目の各ポイントを学習し、3年次からは、国試に特化した授業で高い合格率を達成します。

多職種連携について考え、

チーム支援を実践

学部をまたいで他学科の学生と対象患者への支援方法や専門職としての考え方などを学びます。それらを通して、チーム支援の基礎作りを行い、多職種連携について学びます。

充実した臨地実習

言語聴覚士がかかわる障がいについて理論を学ぶだけではなく、実習時を想定した演習科目を配置し、実践と問題解決能力を養い、臨地実習に備えます。

学科教員によるゼミを開講

学科教員のゼミは聴覚、言語、小児、嚥下、高次脳などに分かれ、学生は自分の興味関心を持つ分野を学び、専門知識を深く追求することができます。

国家試験対策

全国平均

(72.4%)を

大幅に上回る

言語聴覚士合格率

100%

※ 新卒者(2025年3月卒業者)の合格率

-

OHS

100%

-

全国平均

72.9%

高い合格率の理由

-

教員の密接な指導

-

国試を意識した

カリキュラム -

模試&面談で

実力アップ -

国試対策時間

の確保

言語聴覚学科では、1年次生から模試を行い、特に4年次生では国家試験対策のため、教員との面談を繰り返し個々の課題を見つけ個別に課題を出します。

1・2・3年次生は、年2回の模試を行い都度面談(計6回)を行う上、定期試験の後にもクラス担任が面談を行っています。面談では、長所を伸ばし、短所を克服できるようにアドバイス。

できなかったところを分析し、弱点を見つけ対策指導を行うほか、結果が出ている学生にはメンタル面でのサポートをしっかり行います。

授業が少ない4年次生は、1F・2Fの実習室やラウンジで学生たち自身が学ぶ環境をつくって自習しています。国試は団体戦(教え合い)。ゼミという枠を超えて皆で合格に向け勉強し合っています。

トピックス

-

『ことばときこえの発達支援センター』を設置

学内の実践施設で、

障がいのあるお子さんとそのご家族を支援大学内で、言語聴覚士の仕事内容を間近で学ぶ専門機関です。教員の指導のもと学生が主体となり、言葉の発達やきこえに課題のあるお子さんとご家族の相談を受け付けます。子どもたちの検査・訓練などの援助、ご家族への養育支援、就学前児のグループ指導、聴覚スクリーニングなどを行いながら、実際の現場での働きや、求められる専門的な知識や技術を養います。

-

お子さんの発話を、音声分析装置などを利用して分析。専門的な臨床研究に取り組んでいます。

-

同じ法人内にあるかおり幼稚園と連携して、実際に子どもたちの聴力健診を行い、実践的な検査技術を身に付けます。

-

担当症例の訓練経過を取りまとめ、定期的に症例検討会を行い、指導方法などを確認しています。

教員メッセージ

カリキュラム

-

主な授業

基礎を固めて実践、そして国家試験合格へ。

着実に成長できる体系的な学び。講義と、現場の実習を経験。言語聴覚士に必要な専門的知識、技術、そして患者さまの立場で考え行動することの大切さや責任について学びます。

-

1年次

人体の仕組みや、対象者の障がいについての基礎を学ぶ

「病理学」「解剖学」などの基礎科目を学び人体の仕組みと構造を理解するとともに、「言語聴覚障害学」などを通じて対象者の障がいの中身を学修。専門的な学びに向けての土台を固めていきます。

基礎を固める

[主な授業例]

●言語聴覚障害学 ●言語聴覚障害診断学

●基礎医学Ⅱ(解剖学・生理学)

●音声学 など -

2年次

言語聴覚士の領域に関する障がいを専門的に学修

「嚥下障害」「聴覚障害学」「失語症」「高次脳機能障害学」といった言語聴覚士がかかわる症状や障がいについての専門知識を深めます。前期には5日間の学外実習「言語聴覚学見学実習」で臨床現場を経験します。

基礎を固める

[主な授業例]

●言語発達障害学Ⅰ・Ⅱ

●失語症Ⅰ・Ⅱ

●高次脳機能障害学Ⅰ・Ⅱ

●発声発語障害学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

●嚥下障害Ⅰ・Ⅱ

●聴覚障害学Ⅰ・Ⅱ

●内科学 など -

3年次

学内実習及び学外実習で実践的な評価方法などを習得

学内で1週間、学外で6週間にわたり行われる「言語聴覚学実習Ⅰ」では、対象者への各種検査方法や評価方法を習得。評価から問題点を抽出し、訓練計画を立案するまでのスキルを身に付けていきます。

基礎を固める・現場で実践!

[主な授業例]

●高次脳機能障害学演習

●発声発語障害学演習

●聴覚障害学演習

●補聴器・人工内耳k

●言語聴覚特別演習Ⅰ

●言語聴覚学実習Ⅰ など -

4年次

総まとめとしての学外実習や卒業論文の作成などに取り組む

14週間の学外実習「理学療法学実習Ⅳ(総合実習)」では、患者情報の収集から治療の実施、効果の検証まで理学療法の一連の過程を学びます。実習後は徹底した国家試験対策に移ります。

実践力を磨く

[主な授業例]

●言語聴覚学実習Ⅱ

●言語聴覚特別演習Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ など

-

-

クローズアップ臨床実習

医療現場をはじめ、地域やスポーツ分野で

活躍する力を磨ける履修モデルを展開。実習に向け、事前指導・事後指導を徹底

学外実習は2年次前期、3年次後期に約6週間と4年次前期に約8週間実施しています。報告書の書き方やマナーなどの事前指導に加え、実習中は教員が実習先を都度訪問し、学生へフィードバックを行います。実習後は「症例報告会」を実施し、振り返りを行います。実習中に見つかった言語聴覚士としての課題を整理し、その後の学びに活かします。

-

2年次

前期

実際の臨床現場を体験し、人間性豊かな言語聴覚士を目指します。

学外実習約5日間

●言語聴覚学見学実習

-

3年次

後期

約6週間の学外実習をスムーズに行うために、学内で準備を行います。

各種検査法の目的や手順を確認する。

評価の手順を確認する。

実習日誌や症例報告書の書き方について学ぶ。学内実習約1週間

●言語聴覚学実習Ⅰ

病院や施設など、実際の臨床の現場で実習を行います。

実習施設の概要や方針を理解する。

言語聴覚士の業務内容について理解する。

各種検査法や評価方法を習得する。

評価から問題点を抽出し、訓練計画を立案する。学外実習約6週間

●言語聴覚学実習Ⅰ

-

4年次

後期

3年次の6週間実習で学んだことを更に発展させる実習です。

情報収集から訓練の実施、検証までの一連の過程を学ぶ。

8週間の実習終了後、実習で学んだことを深めるために卒業論文作成を行う。学外実習約8週間

●言語聴覚学実習Ⅱ

取得可能な資格等

取得可能な資格

- 言語聴覚士 国家試験受験資格 国家試験受験資格

キャリアイメージ

-

「話す」をサポート

失語症や構音障がい、音声障がい、言語障がいなど「言葉を発する機能」に問題を抱える方に訓練・指導・助言を行います。

-

「聞く」をサポート

人の声やテレビの音が聞きにくいなどの聴覚の異常には、検査や評価に伴い必要な訓練や人工内耳の調整をします。

-

「食べる」をサポート

上手く噛めない・飲み込めないという障がいや加齢に伴う症状をお持ちの方に、筋力を鍛え「食べる」力の回復に努めます。

-

子どもの「言語発達障がい」

をサポート当の子どもはもちろん、そのご家族まで。それぞれが持つ困難や問題に向き合い、支援や訓練、家族のサポートを行います。

専門職就職率100%

子どもから高齢者まで。食べること、聞くこと、コミュニケーションなど、

卒業生たちは"言語聴覚士"として様々な分野で活躍しています。

2021年3月卒業者の全員が医療・福祉の分野に進んでいます。

その就職先は、子どもを対象とした専門医療機関から、総合病院、高齢者に重点を置いた医療機関まで、規模も分野も様々です。

また、その地域も関西各地はもちろん、北陸など多岐にわたっています。

-

言語聴覚士として

活躍している卒業生-

回復期リハ病院勤務西村 陽奈さん

在学中は専門的な知識や技術を授業やゼミでしっかりと学び、疑問があれば、お忙しい先生をつかまえては質問攻めにした日々。あの頃に身に付けた「分からないことを分からないままにするのでなく理解できるまでとことん追究する姿勢」が、今の仕事に役立っています。他学科の学生や先輩方と交流し、自分とは異なる価値観や考え方に触れたことも、物事を多角的に見つめる力を育めました。大学時代をともに過ごした友人たちは、今もかけがえのない理解者、卒業後も、仕事に悩んだ時や落ち込んだ時など、お互いに励まし合って乗り越えてきました。私たちに共通するのは、言語聴覚士という仕事に誇りとやりがいを感じていること。これからも切磋琢磨しながら、さらに成長したいと思います。

-

京都九条病院宇野 世花さん

私は現在、急性期病院でリハビリ業務に携わっています。急性期では、絶食状態から少しずつ食事を開始していく中で、必要栄養量を早期に確保することがとても重要です。他職種と連携しながら、リハビリが適切に進められるよう栄養面でサポートしていくことに、日々責任とやりがいを感じています。

学生時代は、友達と夜遅くまで勉強したこともあり、大変なことも多くありましたが、それを乗り越えた経験は自信に繋がり今ではかけがえのない思い出です。先生方がとても親身になって指導してくださり、少人数制ならではの一人ひとりとしっかり向き合ってくれる環境が、この大学の大きな魅力だと感じています。 -

大阪府内

Aリハビリ病院小村 陽さん

患者様とのコミュニケーションの取り方、食べ物を飲み込むときのわずかな変化や動きから患者様の状態を探り、注意点などを他職種にアドバイスをするのが言語聴覚士の役割です。積極的に経験を積み、患者様からも仲間からもより一層信頼されるよう、成長していきたいです。

-

大阪発達総合療育センター

ゆうなぎ園中村 彩乃さん

先生方の親身なサポートがあるので、安心して専門知識を深く学べます!言語聴覚士として一緒に働けることを楽しみにしています♪

-

主な就職先

- (医)東和会グループ

- (医)清翠会

- (医)大西脳神経外科病院

- (社医)愛仁会

- (医)清仁会

- (医)医誠会

- (医)徳洲会

- (福)恩賜財団済生会(福)桃林会

先輩の成長体験談

-

言語聴覚士として、患者さまの

「食べる」をサポートしたい!言語聴覚学科 3年次生

竹中 星来さん

人科大は、先輩に相談できるスチューデント・アシスタント(SA)制度が充実していて、先生にも相談しやすい環境が整っているので、安心して学校生活を送ることができます。勉強方法などに悩んでいるときも、先生が「先輩に聞いてみたら」と先輩を紹介してくださり交流できるなど、アットホームな雰囲気です。

-

言語聴覚学科は

学べば学ぶほど面白い!言語聴覚学科 3年次生

藤原 耀司さん

言語聴覚士は、楽に学べて、簡単に資格を取得できるわけではありません。ですが、勉強していくうちに、どんどん興味がわき、仕事の意義を知ることで、頑張れるように思います。人の助けとなる仕事がしたい人は、ぜひ検討してみてください。